GSX-R1000K7のフロントフォークO/H

基本的なO/Hのために車体で預かったGSX-R1000K7のフロントフォークをO/Hしています。

KYBのフロントフォークを採用しており、2000年代からはインナーチューブのコーティングがもてはやされ、この頃になるとDLCというコーティングが最上という見解もありました。

DLCは炭素を主成分とした黒い色をしたコーティングです。

動画などでも何回か話したのですが、耐久性が高くサーキットで使っても減りません。ただ、強い力が何度も働きかけるために、コブラヘッドの様にD断面の形になります。

DLCの強さが際立つ話です。ただしチタンコート(イオンプレーティング)等と比較して、作動性に難があります。スティックといい、ストロークの折り返しポイントで引っかかりがあり、その原因はDLCの成分に原因があるそうです。

近年はコーティングされたインナーチューブはSHOWA、KYBともにあまり見かけませんが、10年ほど前はメーカーも色々と試行錯誤があったようで、面白く感じます。

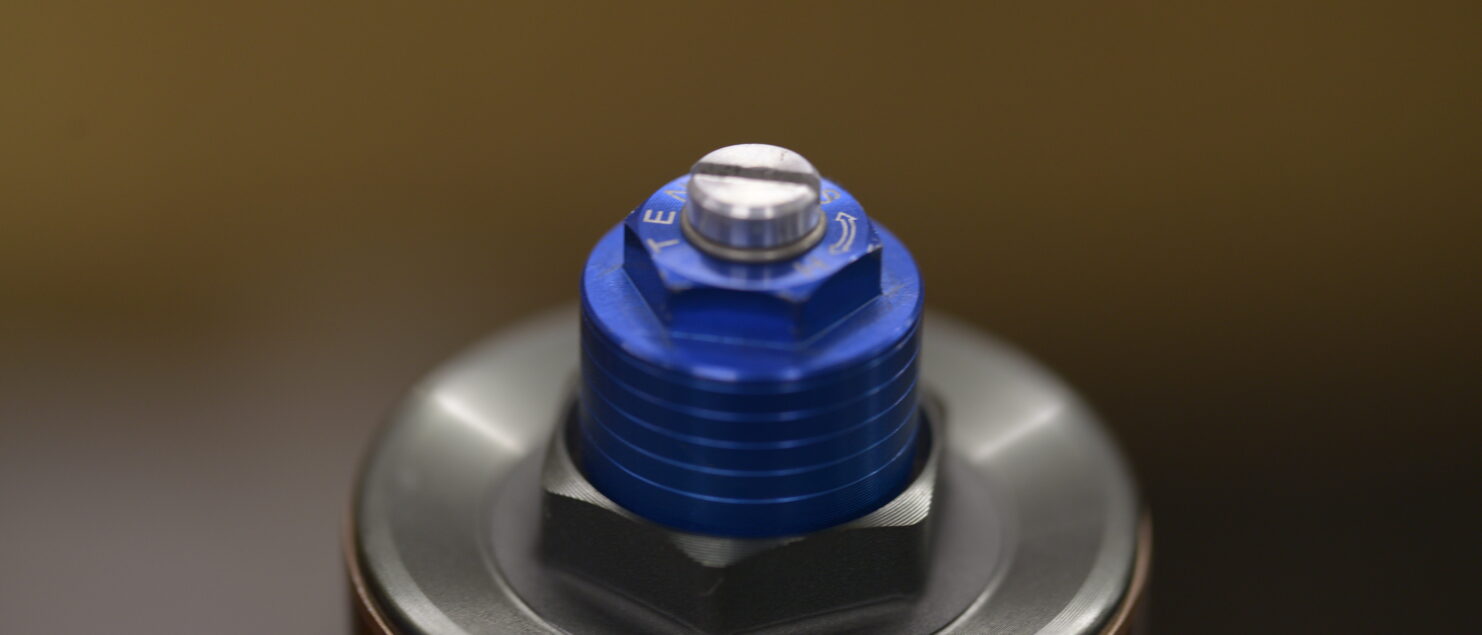

O/H自体は特に難しくありませんが、K7からはコンプレッションアジャスタに低速、高速が調整可能になっており、ショックユニットにかなりお金がかかっていました。

コンプレッションユニット

フロントとリアのコンプレッションダンパ・ユニットは同じ品を使っています。低速は昔ながらのニードル型。高速はスプリングに圧力を掛けてシムの動きを規制する仕組みです。

ヤマハのYZF-R6でも同じ仕組みを採用していましたが、圧力をかける箇所に違いがあり、その小さな差が性能には大きな違いを与えています。

スライドメタルは交換不可だが

ガイドブッシュはアウターに2つとも圧入する「固定嵌合」です。

この手の手法だとほぼ交換部品の設定がなく、スライドメタルの交換=アウタチューブの交換になりますが、当社は交換部品の入手が可能なために、お客様の費用負担が最小限で済みます。

しかし、このブッシュ交換はただ闇雲に作業をするとアウタを傷めてしまい、再使用の回数を減らしてしまいます。正しい手順で進めればかなり長持ちします。

今回はSTD Lineの依頼だったのでO/Hと消耗品を含め概ね5万円弱でした。車体の脱着は別料金です。

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

今日は初めまして。

この記事を見てフロントフォークのコンプ側イジってみたのですが、六角の高速側を回すとカチカチとクリックしないで普通のネジみたいに回っちゃうもんですか?

それともカチッカチッってする幅が長いのですか?

後、高速側をしてから低速側をした方がいいとかありますか?六角回すと低速側のマイナスドライバーの方も一緒にまわってしまうので不安になってしまいました。

よろしければご教授下さい。

コメントありがとうございます。

クリックについては、あり・なしは車種ごとにちがうのでクリックが無くても大丈夫です。

低速側と高速側が一緒に回るのは正常で、問題ありません。

セッティングの順序は低速を決めてから高速を触ってください。高速側がよくわからなければ、ひとまず純正値かそれがわからなければ最弱から始める方が安全です。

参考にして下さい。